ブログ

blogs

SDGsトピック「地方創生」|事例を交えてわかりやすく解説

2025/08/27

SDGs(持続可能な開発目標)は、世界が直面する様々な課題に取り組むために国連によって設定された17の目標で構成されています。前回につづき、目標横断のトピックをご紹介します。各目標の達成も大事ですが、現実の問題というのはさまざまな目標が重なっているため、代表的なトピックを取り上げて記事を作成しています。

戦前から高度成長期にかけて続いた、国による東京に労働力を集中させる政策によって、人口や企業が東京に一極集中してしまい、地方の過疎化が社会問題となっています。人口減少や高齢化が進んで、冠婚葬祭などの社会的共同生活の維持が困難になった集落も増えてきています。

本記事では、地方創生の概要や具体的な取り組み事例、そしてわたしたちがどのように貢献できるかについて解説しようと思います。

「地方創生」とは?

「地方創生」とは、人口減少や高齢化が進む地方において、地域の活力を取り戻し、持続可能な社会を実現するための国家的な取り組みです。各地域がそれぞれの歴史、文化、自然、産業といった特色を活かし、都市部への一極集中を是正することを目的としています。国や自治体だけでなく、地域住民や企業・大学などと連携しながら、自律的で魅力ある地域づくりを進めていく点が特徴です。

たとえば、以下のような取り組みがあります。

- 新しい産業を起こすことによる雇用創出

- 若者や子育て世代の地方移住を促す取り組み

- 新たな観光資源の発掘と振興

「地方創生」を意識しないと起こる問題

- 人口減少と高齢化:若年層や生産年齢人口の流出は、地場産業の人手不足を引き起こし、事業所の閉鎖を招きかねません。これにより雇用機会が減少することで、残った若者も流出しやすくなり、ますます高齢化が進行します。

- 東京一極集中:地方の経済が弱り、その生産量や税収が減れば、最終的には東京圏を含む国家全体の経済規模や税収も頭打ちとなり、持続的な成長が困難になります。

「地方創生」に関するキーワード

地方創生を理解するためには、以下のキーワードを押さえておくことが大切です。

地方への移住

Uターン:地方で育ち都市部へ移住した後、再び生まれ故郷に戻ること

Iターン:生まれ育った場所とは別の地方へ移住すること(主に都市部育ちの人達が地方へ)

Jターン:地方で育ち都市部へ移住した後、生まれ故郷に近い別の地方都市に移住すること

限界集落・消滅可能性都市

高齢化と若者の都市流出が加速し、地域の社会的機能の維持が困難になっています。

暮らしを支える仕組みや担い手の確保が急務です。

地方の産業の衰退

地方の産業の衰退と労働人口の減少は、国全体の消費の縮小を招きます。産業の衰退→人口減少→さらなる衰退という悪循環を、地方が自力で断ち切る手段を失い、中央政府からの補助金に依存せざるを得ない状況を固定化させてしまいます。

そして、結果として地方‘‘自治”とは名ばかりの状態を生み出してしまうでしょう。これにより、日本経済全体の成長力が低下し、国際競争力の低下にもつながる懸念があります。

「地方創生」の主なターゲット

地方創生について、関連するゴール・ターゲットをいくつか紹介します。

目標2「飢餓をゼロに」

飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する

- 2.3 2030年までに、土地、その他の生産資源や、投入財、知識、金融サービス、市場及び高付加価値化や非農業雇用の機会への確実かつ平等なアクセスの確保などを通じて、女性、先住民、家族農家、牧畜民及び漁業者をはじめとする小規模食料生産者の農業生産性及び所得を倍増させる。

目標8「働きがいも経済成長も」

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する

- 8.2 高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多様化、技術向上及びイノベーションを通じた高いレベルの経済生産性を達成する。

- 8.3 生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及びイノベーションを支援する開発重視型の政策を促進するとともに、金融サービスへのアクセス改善などを通じて中小零細企業の設立や成長を奨励する。

- 8.5 2030年までに、若者や障害者を含むすべての男性及び女性の、完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事、ならびに同一価値の労働についての同一賃金を達成する。

- 8.8 移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用状態にある労働者など、全ての労働者の権利を保護し、安全・安心な労働環境を促進する。

- 8.9 2030年までに、雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業を促進するための政策を立案し実施する。

目標 9 「産業と技術革新の基盤をつくろう」

強靱(レジリエント)なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る

- 9.1 全ての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靱(レジリエント)なインフラを開発する。

- 9.1 全ての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靱(レジリエント)なインフラを開発する。

目標10「人や国の不平等をなくそう」

各国内及び各国間の不平等を是正する

- 10.2 2030年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況に関わりなく、全ての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政治的な包含を促進する。

- 10.4 税制、賃金、社会保障政策をはじめとする政策を導入し、平等の拡大を漸進的に達成する。

目標11「住み続けられるまちづくりを」

包摂的で安全かつ強靱(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住を実現する

- 11.3 2030年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、全ての国々の参加型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化する。

- 11.4 世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全の努力を強化する。

- 11.a 各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、社会、環境面における都市部、都市周辺部及び農村部間の良好なつながりを支援する。

目標12「つくる責任 つかう責任」

持続可能な生産消費形態を確保する

- 12.b 雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入する。

「地方創生」の取り組み事例

ここからは、地方創生に対する取り組みの具体例について、SDGsを楽しみながら学べる「Sustainable World BOARDGAME」の事例をご紹介します。

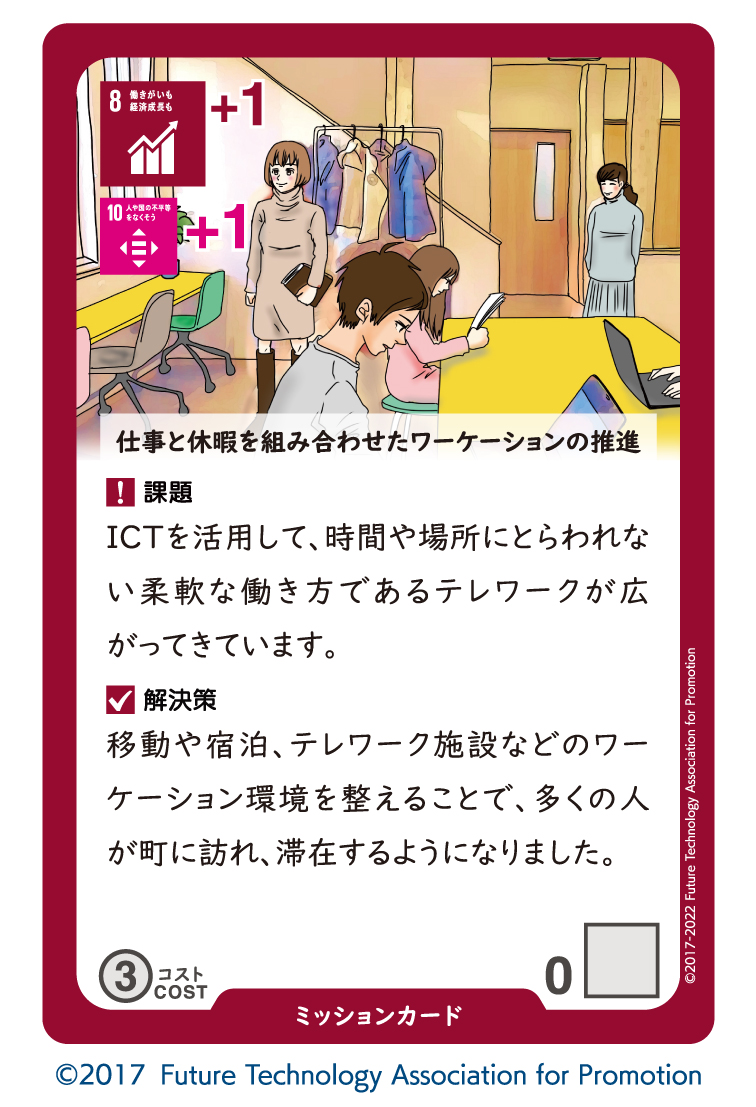

- 事例1「仕事と休暇を組み合わせたケーションの推進」上士幌町版

- 事例2「起業支援で地元で働く選択肢を広げる」新潟県版

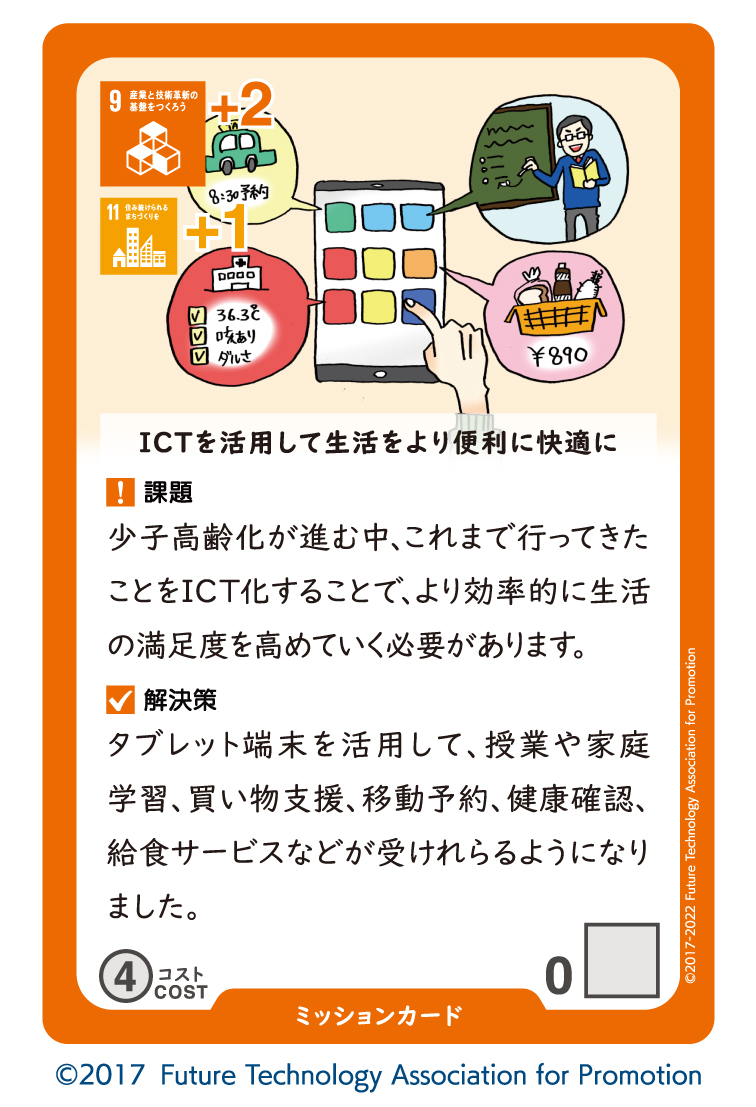

- 事例3「ICTを活用して生活をより便利に快適に」上士幌町版

- 事例4「秋田の空き家削減のためのサポート」秋田県版

このように世の中では地方創生の課題を解決するための多くの取り組みが行われており、「Sustainable World BOARDGAME」で学べます。

「地方創生」に対して私たちにできること

ワーケーションでの訪問、地元の小規模ビジネスへの関わり、ICTの地域利用への参加、空き家の利活用といった取り組みは、私たち一人ひとりが地方の各地域と関わる具体的な方法です。暮らしの中で小さな選択を積み重ねることが、結果的に地方の活性化や持続可能な社会の実現につながります。

- ワーケーションを通じた地域とのつながり

- 仕事や学びを地方で行うことで、各地の経済に貢献しながら新しい発見や人とのつながりを得ることができます。休暇先で地元のイベントに参加したり、地場産業を応援する買い物をすることも地域活性化の手助けになります。

- 各地の個人商店や起業の応援

- 移住者が開いたカフェや商店の訪問、SNSで情報の拡散、クラウドファンディングで応援することも、地元で挑戦する人たちへの力になります。地元発のサービスに目を向け、利用者として支えることができます。

- ICTを活用した各地の課題解決への参加

- 地域のデジタルサービス(オンライン診療、教育プラットフォーム、バス予約システムなど)を積極的に使い、フィードバックを行うことで、ICT導入の質を高め、利用者目線の改善につなげられます。

- 空き家の利活用を身近に

- 住まい探しの際に空き家バンクを利用したり、実家の空き家を貸し出す・売却するなどの行動を通じて、地域の空き家対策に貢献できます。また、地域でのDIY活動やリノベーションイベントへの参加も可能です。

最後に

「地域の暮らし」に関わる選択は、特別な立場の人だけがするものではありません。日常の中での小さな行動や選択の一つひとつが、よりよい社会の実現に向けた大きな力になります。

自分にできる範囲で、地域と関わる一歩を踏み出すことが、持続可能な未来づくりにつながります。

他トピックについて、関連記事も合わせてご参照ください。

https://sustainable-world-boardgame.com/blogs?ctg=ctg11

ふるさと版を皆さんと協力して進めてております。ぜひご応援お願いします。